津波による浸水で「もう咲かないかもしれないな…」と思っていた草木達も、例年より遅れながらもその大部分が負けずに芽吹き、緑の勢力を拡大してきたのを見てホッとしている今日この頃。

新緑の季節は実に気持ちいい。

新緑の季節は実に気持ちいい。

例年、上品な色味で我々の日常を彩ってくれるアジサイも、枯れた枝の間から新しい芽が出てきた。改めて“緑の力”って凄いんだなぁと思う。

本日は、暴風に大雨とあいにくの荒天。

関東までは既に梅雨入りしたとのこと、今年はずいぶんと早いものです。

憂鬱な曇天の空とは対照的に淡い色で毎年、私達を楽しませてくれるアジサイの季節も、もうすぐー。

先日、ニュースで岩手県宮古市重茂漁協の取り組みについて報じられていた。その内容は津波で船を流失した漁師達の仕事復帰対策として、残った船の保有者+2人=3名が一組のチームになり、天然ワカメの水揚げを行いその報酬は3人均等に漁協から分配されるシステムをいち早く打ち出し実践している、というものだ。海の男、つまり漁師には互いに根っからの競争心が備わっていることを貴方は知っているだろうか―。

そうにも関わらず、共存共栄の精神で同じ海に向かう仲間と共に生きていこうとする重茂の人々の絆の強さ、人としての器の大きさには感服致した。

断崖絶壁の重茂半島は“本州最後の秘境”と言っても過言ではないほど、健全な自然環境が残された豊穣の海であり、ワカメ、コンブ、アワビ、ウニ、サケを筆頭に多くの魚介類が水揚げされる場所。又、外洋直結型のこの海では宮城県牡鹿半島のように内湾や波を遮る島々がないため、内湾向けの環境下で育つカキやホヤ、銀ザケの養殖はその特性上向かないものの、天然物のみならずワカメとコンブの養殖も非常に盛んな海として知られている。

断崖絶壁の重茂半島は“本州最後の秘境”と言っても過言ではないほど、健全な自然環境が残された豊穣の海であり、ワカメ、コンブ、アワビ、ウニ、サケを筆頭に多くの魚介類が水揚げされる場所。又、外洋直結型のこの海では宮城県牡鹿半島のように内湾や波を遮る島々がないため、内湾向けの環境下で育つカキやホヤ、銀ザケの養殖はその特性上向かないものの、天然物のみならずワカメとコンブの養殖も非常に盛んな海として知られている。

旧来から「三陸ワカメ」と言えば全国的に知れ渡る一級品だ。

その際、誰か知っている船頭さんは映ってないかとTVを注視していたら、アイナメUNDER WATERⅡでも尽力頂いたお馴染みの勢運丸・佐藤浩樹船長が映っていて、後に「船頭さん、TVに映ってましたね」と連絡したところ、「んだでばぁ~。映んのやんたから、かぐれるようにしてんだけどねぇ~。カメラさ、映ってしまって(笑)」と、いつもの優しい口調で照れ笑いしていた。

改めてご本人から近況を伺って幸いに思ったのは、「天然ワカメの被害は思ったよりなくて安心した!」ということだった。断崖絶壁の山々の地形がそのまま海になだれこむ三陸リアス式海岸の海底はご周知の通り、落差の激しい岩礁地帯。そこに根付き成長していく海草類が津波の力で根こそぎ、もぎ取られなかったのは何よりだった。海藻の育たない海はやがて岩が石灰化して磯焼けを招く。又、アワビやウニのエサとなるのもこの海草類だ。 何か一つでも自然のバランスが崩れてしまうと、それを元に戻すことは難しい。馴染みの船頭さん達の安堵している様子、元の仕事に復帰出来たという現状を伺って、私も無性にうれしくなった。

勢運丸の佐藤浩樹船長は寮船であるさくら丸・木川信保船長と共に地震後すぐに沖出しし船と共に津波の難から逃れたことは以前のブログにも記した通り。

三陸では漁業と遊漁を兼業している船が多いが、重茂漁協では漁業と遊漁(魚釣り)は異なる、という視点から釣りをする分には支障はなく、従来通り釣り客も受け入れて良いと、遊漁船登録の船頭達に呼びかけているという。

電話の最後に「佐藤さんが来てけねぇど、他の釣り人も動かねぇから早くアブラメ(アイナメ)釣りに重茂に来て下さい!!」とありがたいお言葉と共に催促を頂戴した。

電話の最後に「佐藤さんが来てけねぇど、他の釣り人も動かねぇから早くアブラメ(アイナメ)釣りに重茂に来て下さい!!」とありがたいお言葉と共に催促を頂戴した。

私の知る限り、本州において重茂半島を上回る“アイナメの海”は他に思いつかない。

身の周りの整理がひと段落ついた頃には見舞いを兼ねて、UNDER WATERの地を再訪したいと思っている。

昨秋以来となる重茂の人々に会うのが楽しみになってきた。

2011年5月30日 |

カテゴリー:その他

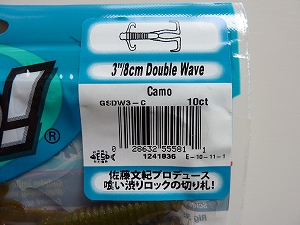

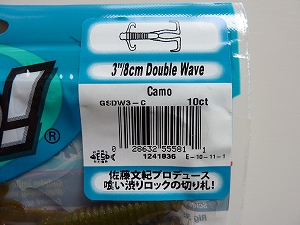

皆さんお待ちかね、タフコンディションを打開する救世主・バークレイ/ガルプSWダブルウェーブ3 ”が、もう間もなく発売になる。震災の影響でPFJも当方もしばし業務に支障が出ていたが只今、バークレイUS工場フル稼働で頑張ってもらっているので近じか店頭にお目見えすると思います。ぜひこれから最盛期を迎える夏の根魚シーズンにご活用頂けたら幸いです。

ダブルウェーブは一見、奇抜な形をしているようにも見えるかもしれないが、開発者の視点から少々説明申し上げておくと、奇抜どころかボディー本体のテーパー(芯の部分)や各パーツの大きさの比率までに綿密な設計を施して完成されたデザインになっている。 そのため、全方向からも魚を集魚出来るようワーム全体にバイト誘発箇所が備えられているのも大きな特徴だ。更にボディー本体に刻まれたリブのピッチ(間隔)と本数、厚さにまで徹底したこだわりがあり、ロックフィッシュ&フラットフィッシュ用ルアーの万能ベイト「ガルプSWパルスワーム4”」を持ってしても喰わせきれない場面での登板を想定して作り込んである。

ダブルウェーブは一見、奇抜な形をしているようにも見えるかもしれないが、開発者の視点から少々説明申し上げておくと、奇抜どころかボディー本体のテーパー(芯の部分)や各パーツの大きさの比率までに綿密な設計を施して完成されたデザインになっている。 そのため、全方向からも魚を集魚出来るようワーム全体にバイト誘発箇所が備えられているのも大きな特徴だ。更にボディー本体に刻まれたリブのピッチ(間隔)と本数、厚さにまで徹底したこだわりがあり、ロックフィッシュ&フラットフィッシュ用ルアーの万能ベイト「ガルプSWパルスワーム4”」を持ってしても喰わせきれない場面での登板を想定して作り込んである。

又、最も印象的な【なびきアクション】を起こす独特なカーリーテールはパッケージ内で極力クセがつかないよう、生産管理面においてもその点については当初の段階から強く要請し、ワームの下にトレーを引き、更にトレー上にきちんと揃えたうえで丁寧にパッケージングするよう指示してある。

ダブルウェーブは特定の地域、特定のシチュエーションのみで優れた効果を発揮する局地専用や一発大物専用という特殊コンセプトではなく、他のルアーでは手に負えない厳しい条件下においても、“総合的に安定して釣れるビジブル系ワーム”として開発してあるため、初心者の方~上級者の方に至るまで少しでも多くのロックフィッシュアングラー皆さんに価格面と本数(入数)に関してもお求めやすい状態で供給致したいと思い、クセを緩和するトレーを同封かつ10本入り体制で提供出来るまでにはバークレイにもコスト面で限界まで企業努力して頂いた。

カラーは全国的に地域を問わず安定して釣れる“根魚定番色”は勿論のこと、これまで各地・多種多様な根魚フィールドを自身の足で釣り歩いてきた経験において、“この場所のこの時期、こういうシチュエーションの、このタイミングでは特にこの色が有効に働く”という、こだわりのカラーまでラインナップした8色展開。

カラーは全国的に地域を問わず安定して釣れる“根魚定番色”は勿論のこと、これまで各地・多種多様な根魚フィールドを自身の足で釣り歩いてきた経験において、“この場所のこの時期、こういうシチュエーションの、このタイミングでは特にこの色が有効に働く”という、こだわりのカラーまでラインナップした8色展開。

各色の具体的な有効シチュエーションについては今後、当ブログでも詳細を順次お伝えしていきます。

巻いてよし!止めてよし!の弱波動系多機能型ワレカラワーム「ガルプSWダブルウェーブ3”」。

さぁ、いよいよ貴方のもとへ。

2011年5月24日 |

カテゴリー:製品情報

この度、2011年4月1日~2013年3月31日(任期:2年)の期間において、NPO法人ジャパンゲームフィッシュ協会(以下:JGFA)より評議員就任の要請を受け、私儀お引き受け致しましたことをご報告させて頂きます。

評議員とは「IGFAルールやゲームフィッシュの資源保全などJGFAの活動理念を理解し、各ジャンル・各地域においてリーダーシップを発揮し、JGFAの目指すスポーツフィッシングの普及に努めて頂ける方」として、この春、JGFA岡田順三 前会長(現:名誉会長)様はじめ役員選考員会より推薦を頂いておりましたが、この度の東日本大震災での混乱もあり、一般の皆様へのご報告が遅くなってしまいました。

評議員とは「IGFAルールやゲームフィッシュの資源保全などJGFAの活動理念を理解し、各ジャンル・各地域においてリーダーシップを発揮し、JGFAの目指すスポーツフィッシングの普及に努めて頂ける方」として、この春、JGFA岡田順三 前会長(現:名誉会長)様はじめ役員選考員会より推薦を頂いておりましたが、この度の東日本大震災での混乱もあり、一般の皆様へのご報告が遅くなってしまいました。

私と致しましても大変光栄に思うと同時に、ぜひこれからの我が国のスポーツフィッシング界の牽引役の一員として、少しでも貢献出来ればとの思いから、ありがたくお引き受けさせて頂くことになりました。

JGFAの基本理念である「いい釣りをいつまでも」の名のもとに、私達の愛してやまないスポーツフィッシングのより一層の発展を願い、就任のご挨拶とさせて頂きます。

皆様、どうぞよろしくお願い致します。

NPO法人ジャパンゲームフィッシュ協会

評議員 佐藤文紀

2011年5月22日 |

カテゴリー:その他

綿毛になったタンポポが軽やかに風に舞い、藤の花が見頃を迎えている現在。

綿毛になったタンポポが軽やかに風に舞い、藤の花が見頃を迎えている現在。

例年より3週間前後遅れつつも田植えに精を出す農家の方々を日々目にするようになってきた。夜、田んぼの周囲はこの時期特有のカエルの大合唱がこだましている。

震災から2ヶ月を過ぎた東北の地は多くの困難を乗り越えつつ、自然の中で暮らす生き物達の躍動する季節を迎えた。改めて生命の“したたかさ”を身近に感じる。

先日、知人の漁労長から金華山沖の底引き網で漁獲したマダラ、ヒラメ、カレイを頂戴した。

わざわざこちらまで届けに来てくれた。「大丈夫だから、安心して食べでけらいんね!」その際、今、東日本に住む人々が心配する海産物への我々、消費者へ配慮した一言が添えられた。

マダラはタラ汁と天ぷら、ヒラメとカレイは煮つけにして頂いた。

一時、三陸産の魚介類が一斉に店頭から消えた。代わりに目にしたのは、九州産のカツオやアジ、瀬戸内海の養殖マダイ・養殖ブリ、愛知県産のアサリ、北海道産の解凍サンマにマガレイ、他にはロシア産の赤魚とホッケの開きぐらいだったか。

最近では青森県産や岩手県産のナメタ(ババガレイ)の切り身やマダラなど東北で水揚げが再開された地場産の魚達が戻ってきている。全国有数のマグロ基地の一つである宮城県塩釜ではビンチョウマグロやカジキが水揚げされるようになった。実にうれしく、そしてありがたいことだ。

岩手県に、かつて大学の同級生だった釣友が何人かいて、そのうちの1人はスーパーの鮮魚コーナーで働いているのだが、「最近は大船渡で水揚げされたタラ(マダラ・スケソウダラ共に)、ドンコ、毛ガニ、キチジ、タコも入ってくるようになったよ」と電話の向こうで喜んでいた。現地では沖合トロールやサッパ船も入港しているとのこと。又、客層の消費行動を見ていると、やはり地元・三陸産のものから売れていくのだという。

みんな、待ってたんですね。この時を。

三陸育ちの人間は小さい頃から日常的に魚を多く食べてきているから、正直、魚がないと困る。肉は肉で好きだけれど「魚がないから、そのぶん肉を多く食べよ」と言われても、なかなかそうはいかないんです。 地域柄、あっさりした身質の魚の方を好む人が多いのでしょう。

私も今更、“肉食系男子”(?)にはなれないわけで。

宮城県では6月から沿岸漁業の再開とそれに伴い営業再開する釣船組合の船宿(遊漁船)も多いと聞く。

海に生きる人々が、復興への足並みを揃え始めた。

2011年5月21日 |

カテゴリー:その他

あの日、真っ黒な濁流は全てを破壊しながら市街地にまで及んだ。水が引いてからというもの、現在に至るまで人々は連日その後片付け作業に追われている。人家など私有地であれば当然のことながら皆、率先してテキパキと片付けるが、主要道路に直接面さない公共区域ともなると話は別で、津波で運ばれてきたゴミが2ヶ月経っても放置されっぱなしの場所も多い。行政管理の手がいまだ及ばないためだ。

近頃は気温も日に日に高くなり、日中は汗ばむ陽気に。そうなるとゴミの腐敗も一層進行し、街の衛生面の悪化がなにより懸念される。

近頃は気温も日に日に高くなり、日中は汗ばむ陽気に。そうなるとゴミの腐敗も一層進行し、街の衛生面の悪化がなにより懸念される。

この間、貞山掘に沿って歩いた時、「土手沿いに散乱している津波ゴミをなんとかしなくては…」と悩んだ私の呼びかけに賛同してくれた友人9名が15日に集まり、特にゴミの目立った区間の清掃活動を行いました。貞山掘は旧北上川に繋がる北上運河の横を流れる堀で、日頃よりジョギングやランニング、犬の散歩する地元住民達の憩いの水辺になっている。又、学校帰りの小中高生達にとっても格好の遊び場で、ヤングアングラー達が釣竿を担いで自転車で駆け付けては身近に釣りを楽しんでいる。

当初は「ゴミ拾い活動を自発的におこないたいので、集めたゴミを一か所にまとめますので市のほうで回収していただけませんか?」と行政に打診したものの、震災処理で日夜多忙を極めているために残念ながらその願い叶わず。

やるならば、ゴミの回収から市の指定する集積場への搬入まで一貫して自分達の力でしなければならない、というわけだ。

当日、奉仕の心を持って集まってくれたメンバーは県内に留まらず、岩手県盛岡市からも学生時代の友人が遠路駆け付けてくれた。実にありがたい。

土手沿いには津波の勢いで岸に打ち上げられたヘラブナやコイといった元々、ここに住んでいた魚達の死骸が散乱し既に無数のウジが湧いている酷い状況で、マスクをしているにも関わらず、激しく鼻をつく腐敗臭は深刻だった。それでも皆、黙々と取り除き、作業にあたった。

又、清掃範囲は海からかなり離れている場所にも関わらず、スズキやハゼ、マルタウグイなど汽水域~海水域に棲む魚の死骸も想像以上に多く、ブイやフェンダといった船舶用品に家電用品、タイヤ、瓦礫や流木などの大型ゴミから衣類や靴などの一般物まで漂着していたゴミを全員で手分けして分別しながら拾い集めた。水深の浅い場所に沈んでいるゴミはウェーダーを着用して水中からもすくい上げた。朝から夕方まで汗だくになって拾い集めたその量は1tトラック4台分を超えた。なにぶん範囲が広範囲に及ぶため全域を一気にやることは困難だが、今後も少しでも早く津波ゴミを一掃出来るよう地道に清掃活動を続けていきたいと思っています。 やっぱり若手が率先して立ち上がらねば。

又、清掃範囲は海からかなり離れている場所にも関わらず、スズキやハゼ、マルタウグイなど汽水域~海水域に棲む魚の死骸も想像以上に多く、ブイやフェンダといった船舶用品に家電用品、タイヤ、瓦礫や流木などの大型ゴミから衣類や靴などの一般物まで漂着していたゴミを全員で手分けして分別しながら拾い集めた。水深の浅い場所に沈んでいるゴミはウェーダーを着用して水中からもすくい上げた。朝から夕方まで汗だくになって拾い集めたその量は1tトラック4台分を超えた。なにぶん範囲が広範囲に及ぶため全域を一気にやることは困難だが、今後も少しでも早く津波ゴミを一掃出来るよう地道に清掃活動を続けていきたいと思っています。 やっぱり若手が率先して立ち上がらねば。

お集まり頂いた方々、どうもありがとうございました。

皆さんの善意に感謝。

また次回もご協力よろしくお願いします。

―夕方。作業の手を止めた時、水面につがいのカモが舞い降りた。

私は無性にうれしくなった。

2011年5月17日 |

カテゴリー:その他

« 前のページ

次のページ »

断崖絶壁の重茂半島は“本州最後の秘境”と言っても過言ではないほど、健全な自然環境が残された豊穣の海であり、ワカメ、コンブ、アワビ、ウニ、サケを筆頭に多くの魚介類が水揚げされる場所。又、外洋直結型のこの海では宮城県牡鹿半島のように内湾や波を遮る島々がないため、内湾向けの環境下で育つカキやホヤ、銀ザケの養殖はその特性上向かないものの、天然物のみならずワカメとコンブの養殖も非常に盛んな海として知られている。

断崖絶壁の重茂半島は“本州最後の秘境”と言っても過言ではないほど、健全な自然環境が残された豊穣の海であり、ワカメ、コンブ、アワビ、ウニ、サケを筆頭に多くの魚介類が水揚げされる場所。又、外洋直結型のこの海では宮城県牡鹿半島のように内湾や波を遮る島々がないため、内湾向けの環境下で育つカキやホヤ、銀ザケの養殖はその特性上向かないものの、天然物のみならずワカメとコンブの養殖も非常に盛んな海として知られている。 電話の最後に「佐藤さんが来てけねぇど、他の釣り人も動かねぇから早くアブラメ(アイナメ)釣りに重茂に来て下さい!!」とありがたいお言葉と共に催促を頂戴した。

電話の最後に「佐藤さんが来てけねぇど、他の釣り人も動かねぇから早くアブラメ(アイナメ)釣りに重茂に来て下さい!!」とありがたいお言葉と共に催促を頂戴した。

綿毛になったタンポポが軽やかに風に舞い、藤の花が見頃を迎えている現在。

綿毛になったタンポポが軽やかに風に舞い、藤の花が見頃を迎えている現在。